小松菜 こまつな 角字で野菜や果物の名前、漢字表記

小松菜

こまつな

英語: Japanese mustard spin ジャパニーズマスタードスピン

Unicode: [小_0x5C0F][松_0x677E][菜_0x83DC]

アブラナ科アブラナ属の野菜の1種。冬菜(フユナ)、鶯菜(ウグイスナ)とも呼ばれます。

ツケナ類(野沢菜、チンゲンサイなど、アブラナ科の非結球葉菜の総称)の一種で、江戸時代初期に現在の東京都江戸川区小松川付近で、ククタチナ(茎立ち菜)を品種改良して栽培され始めたと言われています。

冬場が旬の緑黄色野菜で、江戸時代から栽培されてきた東京の小松川界隈が発祥の漬け菜で、クセがなく様々な料理に使え、正月の関東風の雑煮に欠かせない食材です。

生産量は関東・東京地方が多く、通年流通していますが、旬を迎える冬の時期は、葉の緑色が濃くなり食味もよくなります。

葉は丸みがあり、表は濃い緑色で、裏はやや緑色が薄いです。

菜の花の仲間であり、生長すると黄色い十字型の花が咲きます。

寒さに強い性質で、霜に当たると葉に糖分をためて甘味が増します。早生品種や晩生品種があり、栽培は周年化されています。

近縁種が多く、新潟県の女池菜(めいけな)や、福島県の信夫菜(のぶおな)などの地方品種もあります。

1719年(享保4年)、江戸幕府8代将軍、徳川吉宗が鷹狩りで西小松川を訪れ、そこで食事をする際に、香取神社の神主亀井和泉守永範が接待しましたが、これといった食材もなかったため、餅のすまし汁に青菜を彩りに添えました。

吉宗はこの青菜を気に入り、名を訪ねたところ、特に名づけられていなかったため、神社のある地名から小松菜と命名し、名物となったとの言い伝えがあります。

食べ方

食材としての本来の旬は冬(12 – 3月)。

東京風の雑煮には欠かせない野菜の1つで、ホウレンソウと似た使い方をされることが多いものの、あっさりした味わいと手軽さから、ホウレンソウより用途は広いです。

シャキシャキとした歯ごたえで、主に和食料理に使われ、味噌汁などの汁の実、鍋料理に入れられる他、おひたし、和え物、炒め物、漬物など幅広く使用されます。

また、味噌や醤油だけでなくバターやクリームとの相性も良く、洋風にも調理できます。

緑黄色野菜で、豊富なβ-カロテン、ビタミンC、カルシウム、鉄、カリウム、食物繊維が含まれ、その栄養価の高さで知られ、中でもカルシウムの含有量は群を抜いており、カルシウムの摂取に最適とされています。

含まれている、カロテンとビタミンCには強い抗酸化作用があり、動脈硬化の抑制やがんの予防の働きが期待できます。

育て方

暑さにも寒さにも強く、冬に霜が降りたり、非常に強い冷え込みで葉が凍っても枯れることは少ないです。栽培難度は易しく、本州などでは積雪が無ければ周年の栽培が可能です。

収穫までの栽培日数は、秋冬まきは80日から90日かかるのに対し、夏は20数日程と短いです。

半日陰でもよく育ち、プランターでも簡単に栽培でき、栽培適温は15~25度。

連作を嫌います。同じ畑では3~4年は空けるようにしましょう。

種まきは、狭い場所なら全面的にばらまき、広いところでは、70cmほどの畝に、2列に筋まきするか、あるいは株間15cmほどとして、1か所に5~6粒の点まきにし、種をまいたら、種が見えなくなる程度に薄く覆土します。

生育に合わせて少しずつ間引き収穫しながら育てましょう。最初の間引きは本葉が2枚のときに行い、2回目は本葉4枚、3回目は本葉5 – 6枚の時に行います。間引き葉も食用に利用できます。

害虫による被害が大きいです。虫の活動が鈍くなる、春まきと秋まきで育てる方が簡単です。収穫までの期間は夏よりもかかります。

日当たり・置き場所

日当たりと風通しの良い場所を好みます。

用土

水はけの良い、有機物を多く含む肥えた土を好みます。

種まきの3週間前までに完熟堆肥と腐葉土をすき込んで有機物を多く含む肥えた土を作ります。

水やり

種まき後は、たっぷりと与えます。

その後は、土が乾いたら、与えるようにします。

プランターの場合は、そこから水が出るまで、与えましょう。

施肥

生育に合わせてて、追肥をしっかりと与えましょう。

種まき30日後から、急にたくさんの肥料を吸収するため、カルシウム分が多い肥料で追肥を行うと良いでしょう。

また、間引きのタイミングで、緩効性有機肥料などを与えます。

その他、液肥を薄めて1週間おきにあたえます。

花言葉

「小さな幸せ」など。

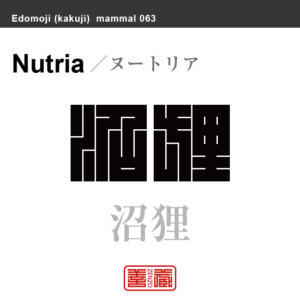

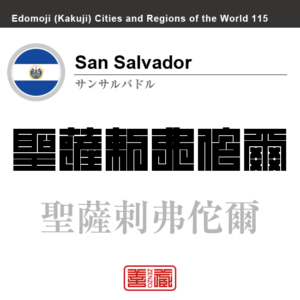

角字とは?

江戸時代に誕生した角字は、正方形のグリッド内にほぼ水平・垂直のラインのみで文字(漢字)が表現されるグラフィックアートです。

正方形という限られた空間の中に、あらゆる文字を閉じ込めようとするグラフィックデザインは、前述した、ミニマムな物に対する日本人特有のこだわりが随所に感じられます。

そのシンプルで有りながら、奥深い「角字」は多くの日本人を魅了し、お祭りで着る半被や印半纏(しるしばんてん)と言われる着物や、商標、印鑑、家紋、看板デザインなどに今日まで数多く使用されてきました。

What is Kakuji?

There is a style of penmanship called “Kakuji” in Japan. Edo-born Kakuji is a graphicart that expresses letters (kanji) with almost horizontal and vertical lines only.

The design which bases on many straight lines seems simple, or too plain even at its first glance; yet this beautiful artistic penmanship that encompasses the aesthetic of the Japanese in the Edo era, also known as “Iki”, and playfulness has long been inherited to this day, thanks to the masteries’ long years of efforts in training and refinement.

Kakuji with its simplicity and depth is used for designs such as trademark, hanko stamp, family crest and signboard.

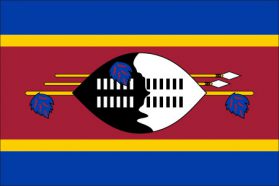

2文字コード:MZ 3文字コード:MOZ 数字:508 ITU:258 ccTLD:.mz

2文字コード:MZ 3文字コード:MOZ 数字:508 ITU:258 ccTLD:.mz