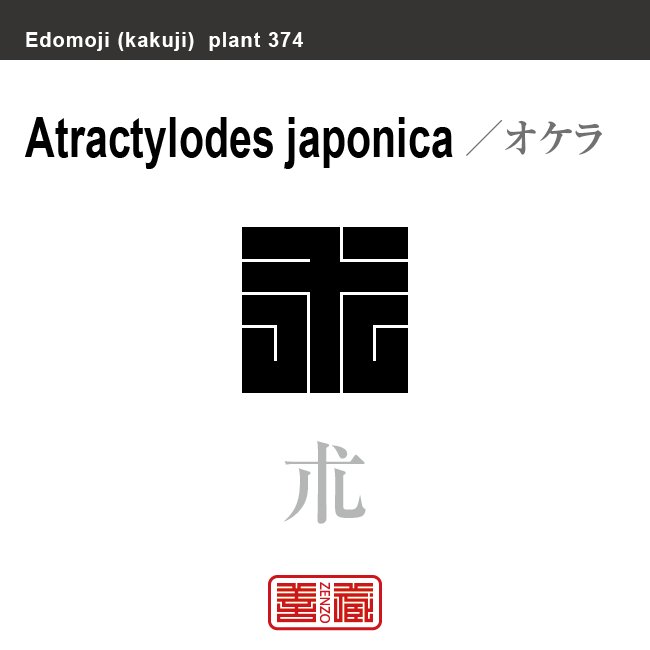

朮 オケラ 角字で花と植物の名前、漢字表記

朮

オケラ

英語:Atractylodes japonica アトラクトロディスジャポニカ

Unicode:[朮_0x672E]

キク科オケラ属の多年草で、日本の本州・四国・九州の、平地から低山にかけて、日当たりと水はけがよい山野や丘陵地に生え、草原や林中、林縁にも自生しているのがよく見られます。海外では、朝鮮半島、中国東北部に分布します。

別名のウケラは古名であり、『万葉集』にも詠まれています。

草丈は30~100cm。全体に白い軟毛があり、春の芽だしのころに目立ちます。雌雄異株で、根茎は木質で堅く、長く節があり、春になると根茎から芽を出して、芽生えの上方の葉は筒状に巻いて立ち、下側から順に開いていきます。芽が伸びるにつれて茎も葉も堅くなり、若芽を摘むと白い乳液が出ます。

葉は互生し、上部の葉は葉柄が短く卵形から広楕円形、下部の葉は長い葉柄がついて羽状に3~5裂に裂け、花序の下につく葉は羽状になります。葉身は革質でややかたく、葉縁にはノギとよばれる細かいトゲ状の鋸歯があります。花期のころになると、根葉はなくなります。

花期は9~10月。茎頂に白色または淡紅紫色で目立つ花を咲かせます。径2cmのアザミに似た筒状花だけの頭状花序となります。花はドライフラワーや茶花などに利用できます。

果実は痩果、暗褐色で、形は狭楕円形でやや平たく、果皮には長い伏毛が上向きに密生すします。

近縁種とともに、古くから朮(じゅつ)という生薬として用いられました。茎の外皮を除き、乾かしたもので、健胃作用や整腸作用、利尿作用などがあるとされています。

また、邪気を祓う力があるとされ、年始に飲む屠蘇散に配合されます。

日本には元旦の朝、家族一同がそろって屠蘇酒を飲む風習があります。1年間の長寿健康を祈願する慣わしです。数種類の生薬を調合した屠蘇散(屠蘇延命散)を、清酒やみりんに一晩漬け込むお祝いのお酒です。

屠蘇とは「邪気を屠(ほふ)り、心身を蘇(よみがえ)らせる」ところから名付けられたと言います。

屠蘇散の処方は、書物によって違いますが、一般的にはオケラの根(白朮)・サンショウの実(蜀椒)・ボウフウの根(防風)・キキョウの根(桔梗)・ニッケイの樹皮(桂皮)・ミカンの皮(陳皮)など、身体を温めたり、胃腸の働きを助けたり、風邪の予防に効果的といわれる生薬が使われます。

京都のハ坂神社で大晦日から元旦にかけて行われる神事のオケラ祭の篝火にも用いられ、参拝者は邪気祓い、無病息災を願ってその火を火縄に移して持ち帰る風習があります。

春早く芽吹きく若い芽は、天ぷらに適しており、食用として利用されます。

また、乾燥したものを燃やすと、梅雨時の湿気取りやカビよけとなるとされ、古来より日本人の生活には欠かせない植物でした。

育て方は、日当たりと風通し、水はけの良い場所を好みます。耐寒性、耐暑性ともに高く、病害虫なども少ないため、比較的育てやすいです。過湿は嫌います。

用土は、水はけの良いものを好みます。植え付ける際には、腐葉土やピートモス、堆肥を混ぜ込んでおきます。鉢植えの場合には、赤玉土と鹿沼土の混合土などが良いでしょう。

水やりは、過湿に弱いので、少なめに与えます。地植えでは、降雨のみで問題ありません。鉢植えでは表土が乾いたら、鉢の底から流れるほどたっぷりと与えます。

施肥は、春先に化成肥料などを置き肥しましょう。

花言葉は「金欠病」「親しみやすい」でです。

角字とは?

江戸時代に誕生した角字は、正方形のグリッド内にほぼ水平・垂直のラインのみで文字(漢字)が表現されるグラフィックアートです。

正方形という限られた空間の中に、あらゆる文字を閉じ込めようとするグラフィックデザインは、前述した、ミニマムな物に対する日本人特有のこだわりが随所に感じられます。

そのシンプルで有りながら、奥深い「角字」は多くの日本人を魅了し、お祭りで着る半被や印半纏(しるしばんてん)と言われる着物や、商標、印鑑、家紋、看板デザインなどに今日まで数多く使用されてきました。

What is Kakuji?

There is a style of penmanship called “Kakuji” in Japan. Edo-born Kakuji is a graphicart that expresses letters (kanji) with almost horizontal and vertical lines only.

The design which bases on many straight lines seems simple, or too plain even at its first glance; yet this beautiful artistic penmanship that encompasses the aesthetic of the Japanese in the Edo era, also known as “Iki”, and playfulness has long been inherited to this day, thanks to the masteries’ long years of efforts in training and refinement.

Kakuji with its simplicity and depth is used for designs such as trademark, hanko stamp, family crest and signboard.

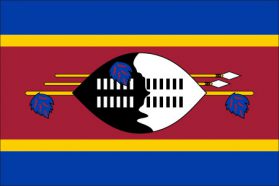

2文字コード:MZ 3文字コード:MOZ 数字:508 ITU:258 ccTLD:.mz

2文字コード:MZ 3文字コード:MOZ 数字:508 ITU:258 ccTLD:.mz