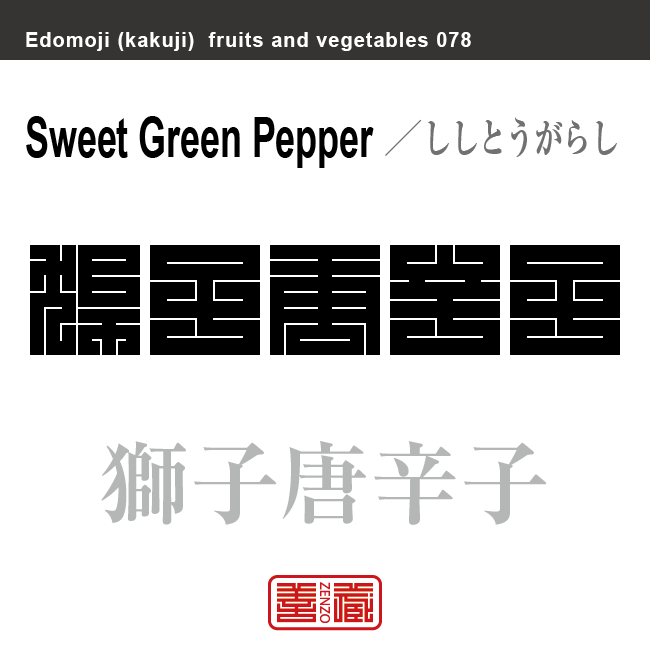

獅子唐辛子 ししとうがらし 角字で野菜や果物の名前、漢字表記

獅子唐辛子

ししとうがらし

英語: Sweet Green Pepper スイートグリーンペッパー

Unicode: [獅_0x7345][子_0x5B50][唐_0x5510][辛_0x8F9B][子_0x5B50]

ナス科トウガラシ属の多年草または低木(日本など温帯では一年草)トウガラシの甘味種、また、その果実。シシトウ、また甘とうと呼ばれることも多いです。

中南米原産。栽培の起源地はメキシコだと考えられています。ヨーロッパ人のアメリカ大陸発見後、南米からヨーロッパに入り、その後世界に広がりました。

世界の温帯から熱帯の広い地域で栽培されています。

植物学的にはピーマンと同種。名前の由来は、果実の先端に獅子の頭、口、あるいは鼻に似たものができることから。

トウガラシの和名は唐(中国)から伝わった辛子(辛いたね)の意味で、異名のナンバン(南蛮)は、16世紀ごろに南蛮船によりポルトガル人が日本へ伝えたといわれるところから。

実は完熟すると赤く大きくなりますが、通常食用にするのは熟す前に収穫された緑色の未熟果です。

甘味種と異なり、赤い完熟果は食べられず、品種改良のための種子の採取に用いられ、完熟果1個から150~200粒の種子を取ることができます。

温帯では一年草で、熱帯では多年草でやや低木(灌木)状になります。

草丈は40~60cm。茎は多数に枝分かれし、全体に無毛で、葉は互生し、柄が長く卵状披針形、葉の先は尖り全縁です。

花期は7~11月ごろで、白い花を咲かせます。

花の後に上向きに緑色で内部に空洞のある細長い5cmほどの実が成り、熟すると、赤くなります。

食べ方

焼く、煮る、揚げる、さまざまな調理法で食べることができ、シシトウガラシは甘味種でピーマンのように辛くない実を付けるため、辛味種の唐辛子よりも、料理の幅が広く、天ぷら、素揚げ、焼き物、煮浸し、炒め物などにして食べます。

栽培環境などで、まれに辛い個体もあり、ロシアンルーレットトウガラシなどとも呼ばれます。

ビタミンC、カロテン、カリウムなどを多く含み、脂肪の燃焼を高める働きがあるとされています。

育て方

早春に播種し、春に苗を植え付け、初夏から秋にかけて収穫する野菜です。

病害虫に強く丈夫な野菜なので、どの品種でも比較的簡単に育てることができます。

高温性の野菜のため暑さに強く、基本的に夏野菜として栽培され、市場に出荷されます。

一方、寒さには弱いため、日本では冬季には温暖な地でのハウス・加温栽培でないと栽培は難しく、越冬できないため一年草扱いになっています。

露地栽培の収穫期は、6月下旬ごろから11月ごろ。栽培適温は日中2~30度、夜間15度以上が目安といわれ、苗が小さい育成初期はさらに低温に弱いです。

畑は堆肥などの元肥を施して畝をつくり、十分に灌水してマルチングをして乾燥を防ぎ、地温を上げておきます。

風には弱く、枝折れしやすい性質で、枝分かれをしてたくさんの果実をつけるため、枝が茂るにつれて支柱を立てて茎を支えてください。

日当たり・置き場所

日当たりと風通しの良い場所を好みます。

用土

水はけの良い土を好みます。

適した土壌酸度はpH6.0~6.5です。苦土石灰をを入れて酸度調整をしましょう。

約2週間前に、1㎡あたり堆肥を3kg、化成肥料(15:15:15)を150gを施してよく耕しておきます。

プランターの場合は、赤玉土6:腐葉土3:バーミキュライト1、それに石灰を用土10ℓ当たり10gと、化学肥料を用土10ℓ当たり10~30gを混ぜ合わせましょう。市販の野菜用培養土を使用すると便利です。

水やり

土壌の乾燥に弱く水分を多く必要とする野菜です。用土の表面が乾いていたらたっぷりと水を与えるようにしましょう。実がなりだしてからの水やり量が少ないと実が辛くなる原因になります。

反面多湿を嫌います。常に土がジメジメと湿っいると、株が弱ります。水やりの回数を増やすよりも、用土の表面をしっかりと乾燥させてからたっぷりと与える方が効果的です。

施肥

1番果が付いたときが1回目の追肥のタイミングです。2回目以降の追肥は2週間に1回の頻度で行います。

果実がなり始めたら、水やりを兼ねて週に1回薄めの液肥を与えるのも効果的です。

収穫期の途中で肥料切れを起こしてしまうと辛みが増してしまいます。

地植えでは化成肥料を20~30g畝の肩に施しましょう。

プランター栽培では、1株あたりに化成肥料を5~10g株の周辺にパラパラとまいて用土とまぜておきます。

花言葉

「旧友」「雅味」「辛辣」「嫉妬」など。

角字とは?

江戸時代に誕生した角字は、正方形のグリッド内にほぼ水平・垂直のラインのみで文字(漢字)が表現されるグラフィックアートです。

正方形という限られた空間の中に、あらゆる文字を閉じ込めようとするグラフィックデザインは、前述した、ミニマムな物に対する日本人特有のこだわりが随所に感じられます。

そのシンプルで有りながら、奥深い「角字」は多くの日本人を魅了し、お祭りで着る半被や印半纏(しるしばんてん)と言われる着物や、商標、印鑑、家紋、看板デザインなどに今日まで数多く使用されてきました。

What is Kakuji?

There is a style of penmanship called “Kakuji” in Japan. Edo-born Kakuji is a graphicart that expresses letters (kanji) with almost horizontal and vertical lines only.

The design which bases on many straight lines seems simple, or too plain even at its first glance; yet this beautiful artistic penmanship that encompasses the aesthetic of the Japanese in the Edo era, also known as “Iki”, and playfulness has long been inherited to this day, thanks to the masteries’ long years of efforts in training and refinement.

Kakuji with its simplicity and depth is used for designs such as trademark, hanko stamp, family crest and signboard.

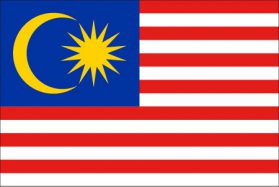

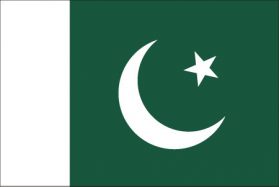

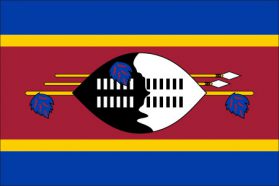

2文字コード:MZ 3文字コード:MOZ 数字:508 ITU:258 ccTLD:.mz

2文字コード:MZ 3文字コード:MOZ 数字:508 ITU:258 ccTLD:.mz