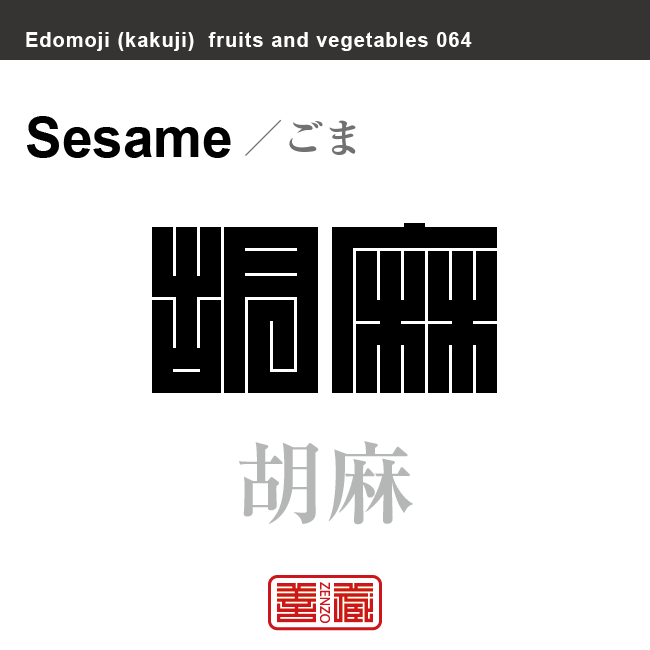

胡麻 ごま 角字で野菜や果物の名前、漢字表記

胡麻

ごま

英語: Sesame セサミー

Unicode: [胡_0x80E1][麻_0x9EBB]

ゴマ科ゴマ属の一年草またはその種のこと。原産地はアフリカのサバンナ地帯とされ、アフリカ大陸に野生種のゴマ科植物が多く自生しています。

紀元前3500年頃のインドが栽培ゴマの発祥地であるとされ、考古学の発掘調査から、主に種子が食材や食用油などの油製品の材料とされ、古代から今日まで世界中で利用される植物です。

農薬や肥料なしでもそれなりの収穫が可能という、自然まかせで栽培できる作物であるため、品種改良はあまり行われてこなかったとされます。

旱魃に強く、生育後期の乾燥にはたいへん強いですが、逆に多雨は生育が悪くなります。

白ゴマ、黒ゴマ、黄ゴマ(または金ゴマ、茶ゴマ)など、種子の外皮の色によって分類され、欧米では白ゴマしか流通しておらず、アジアは半々。金ゴマは主にトルコでの栽培されます。

中国名は、「芝麻」「胡麻」。紀元前1世紀ごろに西域(中央アジア)から古代中国に渡来したため、胡(塞外民族)の麻として中国名「胡麻」が生まれ、和名「ゴマ」はこれを音読みしたものと言われています。

草丈は約1mになり、茎は小指ほどの太さで断面は四角で深い溝があります。

葉は幅の狭い楕円形で先端が尖り、縁にギザギザがなく、茎の上部と下部では葉の形状が異なり、下の方の葉は三つに裂けることもあります。

葉には長い柄があり、茎から対になって生じるが、上部では茎から互い違いに生じるものもあります。

葉や茎には軟毛が密生し、葉の付け根には黄色い小さな粒々があります。

開花は夏(8月)で、「胡麻の花」は夏の季語。茎の上の方にある葉の付け根ごとに3輪ずつ咲き、花は白色で微かに紫色を帯びますが、その濃淡は環境や個体により、花は筒状で先端が五つに裂け、唇形になります。

秋に結実して実の中に多数の種子を含みます。

ゴマの種子は多量の油分を含み、芳香と栄養価が高いため料理に使われますが、かつては照明用にも使われました。

日本では縄文時代の遺跡からゴマ種子の出土事例があり、奈良時代には畑で栽培し、ゴマを圧搾しゴマ油を作り食用油として調理したり、燈油として用いていました。平安時代の「延喜式」では、ゴマの菓子や薬用利用について記されています。

日本では鹿児島県、茨城県、沖縄県などで生産されていますが、総生産量は100トンにも満たず、99.9%を輸入に頼っています。

食べ方

昔から栄養価の高い食品として知られ、生薬としても用いられました。

炒ってそのまま使用し、ご飯、煮物、炒め物、和え物、おひたし、冷や奴にパラパラとふりかければ、とても美味しいです。

カルシウム、マグネシウム、鉄、リン、亜鉛等のミネラル、タンパク質、食物繊維、ナイアシン、ビタミンA・B1・B2・B6・Eや葉酸が豊富が多く含まれ、骨粗しょう症の予防や貧血の改善に効果があるとされています。

ゴマには抗酸化物質として働くセサミンが豊富で、セサミンはポリフェノール系物質「ゴマリグナン」の一つです。活性酸素が体内で生成されるのを抑え、肝臓機能を強化し細胞の老化やガン化を抑制する作用があるとされています。

育て方

種まき時期は5月中旬~6月中旬。東北地方などの寒冷地は、6月に入ってから。発芽適温は20~25℃で、適当な水分と温度とがあれば容易に発芽します。

生育適温は25~40℃で、高温で日差しが強いほどよく育ちます。

収穫時期は9月~10月頃です。

連作を嫌います。一度植えたら、2~3年ほど間隔を開けましょう。

日当たり・置き場所

熱帯植物であるごまは、日当たりが良く、高温な場所を好みます。

用土

水はけのよい土を好みます。

好適土壌はpH6.0~6.5なので、畑の土壌が酸性であれば苦土石灰をまいて中和し、耕して畝を立てておきます。

鉢・プランターの場合は、深さ30cmほどのものを用意し、市販の野菜用培養土を使います。

水やり

適度な土壌水分があれば、種をまいてから1~2日で発芽し、3~5日で芽が出ます。発芽するまでは土が乾かないように水やりをしてください。

旱魃に強い作物です。畑の場合は自然の降雨で足ります。表面が乾燥しすぎているときは午前中に水やりをすると良いでしょう。

鉢・プランターの場合は1日1回、朝にたっぷり水を与えます。

施肥

生育が良くなければ追肥をします。緩効性有機肥料などを適量与えます。順調に育っているようであれば特に追肥は必要ありません。

花言葉

「救護」「たくましく生きる」「あなたのために歌う」など。

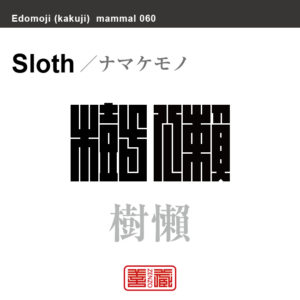

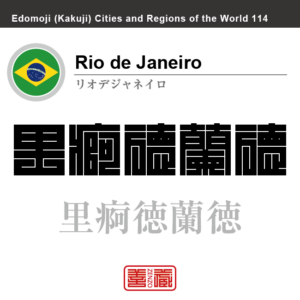

角字とは?

江戸時代に誕生した角字は、正方形のグリッド内にほぼ水平・垂直のラインのみで文字(漢字)が表現されるグラフィックアートです。

正方形という限られた空間の中に、あらゆる文字を閉じ込めようとするグラフィックデザインは、前述した、ミニマムな物に対する日本人特有のこだわりが随所に感じられます。

そのシンプルで有りながら、奥深い「角字」は多くの日本人を魅了し、お祭りで着る半被や印半纏(しるしばんてん)と言われる着物や、商標、印鑑、家紋、看板デザインなどに今日まで数多く使用されてきました。

What is Kakuji?

There is a style of penmanship called “Kakuji” in Japan. Edo-born Kakuji is a graphicart that expresses letters (kanji) with almost horizontal and vertical lines only.

The design which bases on many straight lines seems simple, or too plain even at its first glance; yet this beautiful artistic penmanship that encompasses the aesthetic of the Japanese in the Edo era, also known as “Iki”, and playfulness has long been inherited to this day, thanks to the masteries’ long years of efforts in training and refinement.

Kakuji with its simplicity and depth is used for designs such as trademark, hanko stamp, family crest and signboard.

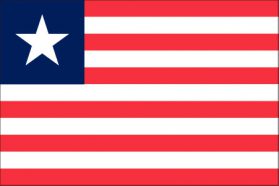

2文字コード:MZ 3文字コード:MOZ 数字:508 ITU:258 ccTLD:.mz

2文字コード:MZ 3文字コード:MOZ 数字:508 ITU:258 ccTLD:.mz