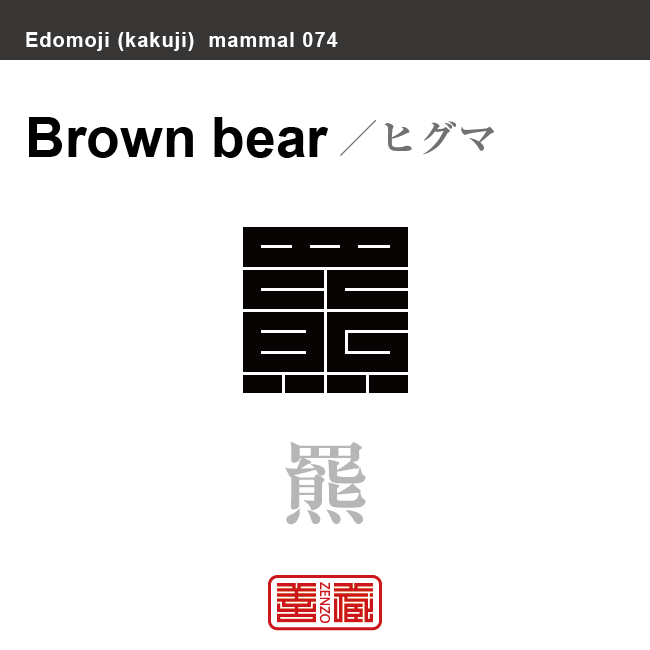

羆 ヒグマ 角字で哺乳類の名前、漢字表記

羆

ヒグマ

英語:Brown bear ブラウンベアー

Unicode:[羆_0x7F86]

クマ科の哺乳類。ヨーロッパからアジアにかけてのユーラシア大陸と北アメリカ大陸に幅広く生息しています。

生息地は温帯からツンドラ気候の地域(北極海沿岸など)にまで及び、現存するクマ属の中では最も広く分布します。

ホッキョクグマと並び、クマ科では最大の体長を誇り、日本に生息する陸棲哺乳類でも最大の種です。

針葉樹林を中心とした森林地帯に生息します。

オスの成獣で、体長2.0~2.8m。体重250~500kg。メスは一回り小さく、体長1.8~2.2mで体重は100~300kg。

がっしりとした頑丈な体格で、頭骨が大きく、肩も瘤のように盛り上がっています。

頭蓋骨が丈夫な上、皮下脂肪も厚く、小口径の拳銃弾や、バードショットなどの小さなショットガン弾では、致命傷にならないこともあります。

意外と足が速く、地上を走行する時の最高時速は48kmです。

食性は雑食ですが、本土に生息するツキノワグマに比べると肉食の傾向が大きく、シカ、イノシシ、ネズミなどの大小哺乳類、サケやマスなどの魚類、果実などを主に食べます。農作物や家畜はヒグマにとって格好の獲物で、被害も増加傾向にあります。他の肉食獣が殺した獲物を盗んだり、ヒトが捨てたゴミなどをあさることもあります。

川を遡上するサケを待ち伏せして捕食することも有名です。

まれに人を捕食することもあり、一度でも人を食べたヒグマは人間を襲いやすい傾向があるため、優先的に駆除されます。

また自分が捕獲した獲物に対して強い執着心を示すため、ヒグマに奪われた物を取り返す行為は危険であるとされています。

縄張り意識がとても強く、餌場と認識された場所へは、何度でも訪れるようになります。畑や民家、住宅地であれば危険なため、撃退スプレーやエアガン、爆竹などで追い払われます。追い払っても戻ってくる場合は、駆除されることがあります。

冬季には巣穴で冬眠します。冬眠中には脈拍、呼吸数が大幅に減少します。主に冬眠中に出産しますが、出産したばかりの子供の体は非常に小さいです。冬眠しない個体もいます。

天敵は、武器を所持したヒトとトラ。シベリアでは生息域が重なるためトラとは敵対関係にあります。

アイヌでは、ヒグマやエゾタヌキなどの狩猟獣を、「カムイが人間のために肉と毛皮を土産に持ち、この世に現れた姿」と解釈していました

特にヒグマは「キムンカムイ(山の神)」として崇め、猟で捕えた際は「自分を選んでたずねてきた」ことに感謝して祈りを捧げ、解体した後は頭骨にイナウという飾りを付けて祀りました。

また、春先の穴熊狩りで小熊を捕獲した際は、コタン(村)に連れ帰り、一年間大切に育てます。秋にはイオマンテ(熊送り)と呼ばれる祭を催し、ヒグマの仔を殺すことで天に返しました。

ヒグマはキタキツネとともに、北海道観光の象徴的なマスコットとされ、木彫りの熊が有名です。クマ牧場という、観光用のヒグマ飼育施設もあります。

野生のヒグマによる人や農漁業への被害、鉄道線路への侵入、列車や車との衝突事故、農作物への被害、畜産物、人的被害は近年増えており、駆除の優先度も、エゾシカなどに比べて高いです。

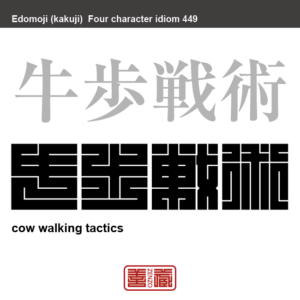

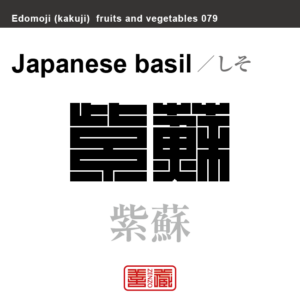

角字とは?

江戸時代に誕生した角字は、正方形のグリッド内にほぼ水平・垂直のラインのみで文字(漢字)が表現されるグラフィックアートです。

正方形という限られた空間の中に、あらゆる文字を閉じ込めようとするグラフィックデザインは、前述した、ミニマムな物に対する日本人特有のこだわりが随所に感じられます。

そのシンプルで有りながら、奥深い「角字」は多くの日本人を魅了し、お祭りで着る半被や印半纏(しるしばんてん)と言われる着物や、商標、印鑑、家紋、看板デザインなどに今日まで数多く使用されてきました。

What is Kakuji?

There is a style of penmanship called “Kakuji” in Japan. Edo-born Kakuji is a graphicart that expresses letters (kanji) with almost horizontal and vertical lines only.

The design which bases on many straight lines seems simple, or too plain even at its first glance; yet this beautiful artistic penmanship that encompasses the aesthetic of the Japanese in the Edo era, also known as “Iki”, and playfulness has long been inherited to this day, thanks to the masteries’ long years of efforts in training and refinement.

Kakuji with its simplicity and depth is used for designs such as trademark, hanko stamp, family crest and signboard.

2文字コード:MZ 3文字コード:MOZ 数字:508 ITU:258 ccTLD:.mz

2文字コード:MZ 3文字コード:MOZ 数字:508 ITU:258 ccTLD:.mz